6月12日、レゾナンスCafe Vol.022の前日に米朝首脳会談がおこなわれました。数ヶ月前までは想像もできない会談でした。この会談でトランプ大統領は金正恩委員長のことを信じたことがあちこちのメディアで問題として取り上げられています。さて、これからどうなるでしょう。このできごとの意味をあなたはどう感じますか?

僕たちは言葉によって、言葉がない状態では知りようのないことを知れるようになりました。もし言葉がなかったら「愛とは何か?」とは考えられなかったでしょう。言葉があるおかげで「愛」という概念について考えることができます。もし「桜色」と「桃色」の違いについて「そんなものに差はない」というならそれ以上の話はできませんが、もしその差について語り合う機会が持てればその差がはっきりとすることでしょう。それと同じように僕たちは言葉を持つことによって、明らかにできることが増やせたのです。その結果、動物には作ることのできないものをたくさん作りました。

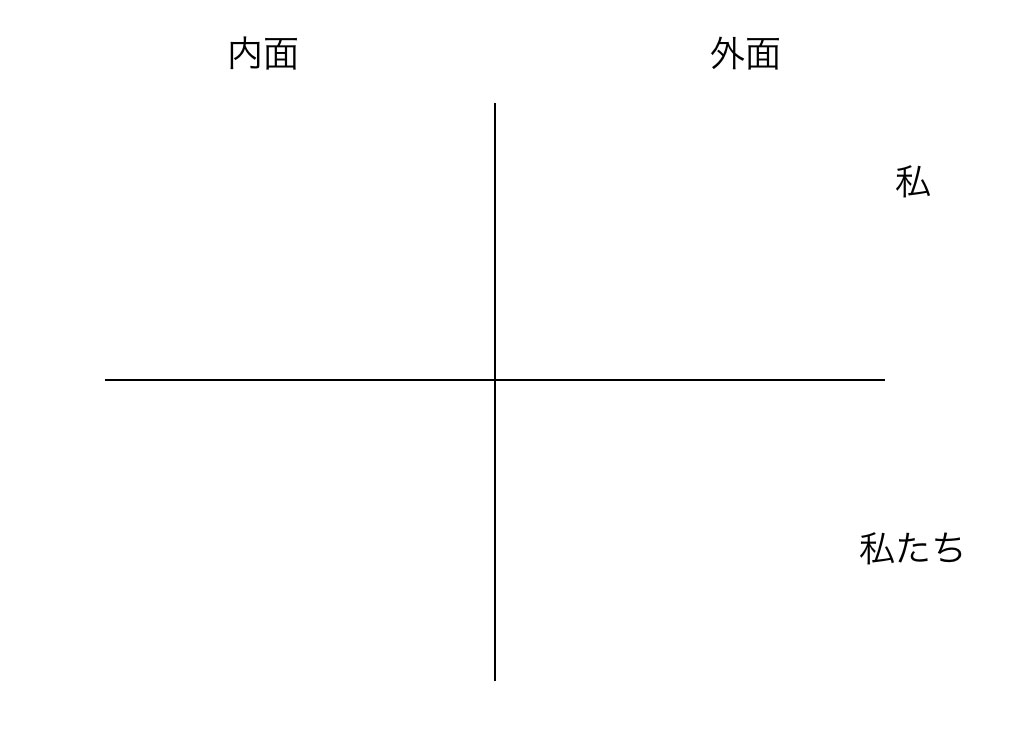

トランスパーソナル心理学、統合心理学の理論家として知られるケン・ウィルバーはよく四象限の話をします。左側が内面。右側が外面。上側が個的。下側が集合的。これを「私」を中心として考えるとこんなふうになります。

「私-外面」は「手が見える」「頭が見える」などで確認することができますし、「私たち-外面」は社会にある建物や建築物、法律が書かれた六法全書などで確認できます。しかし「私-内面」は他人に見せることができません。感情がどうなっているのか、何をどう考えているのかなど、言葉を使って理解してもらうことはできますけど、正確に何が起きているかは本人以外誰も理解できないものです。同様に「私たち-内面」も共有されているようで、明言化されないかぎり曖昧なものです。たとえば、昭和40年代頃までは日本人はみんな歩いてても信号を守るものでした。それは他国から見ると珍しいことだと指摘されるまで、日本人はそれを不思議とも思いませんでした。そういう言語化されていない暗黙の了解のようなものです。

僕たちは言葉によって内面に生まれてきた何ものかを外面的なものに展開するようにもなりました。そうやって、人間にしか作ることのできない世界を地球の上にせっせと築いています。それをヌースフィア(人間圏・精神圏・人智圏などと訳される)といいます。

これらの考えは、あるものの見方を与えるものです。正しいか正しくないかを判断するのではなく、「そういう仮定で世界を見ると何が見えてくるのか?」を感じてみてください。

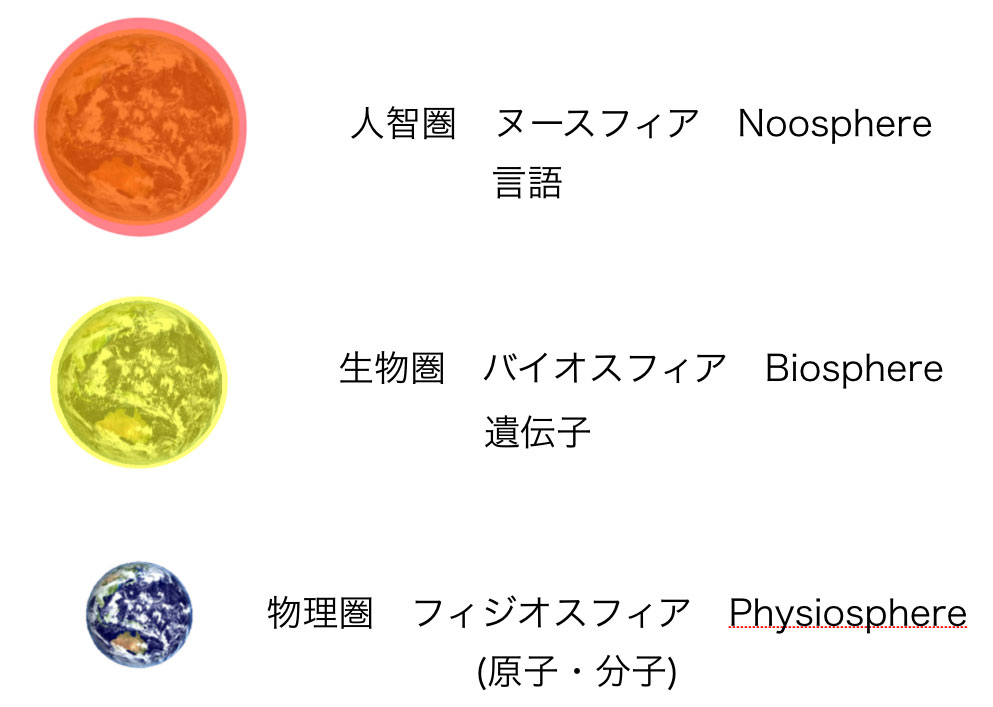

もともと地球は岩や気体や液体の固まりでしかありませんでした。45〜46億年前にできたと言われています。そこになぜか生命が生まれます。生命は少しずつ変化・進化しながら地球の環境を変えていきます。はじめはバクテリアや古細菌と呼ばれるようなものばかりでしたが、あるときから光合成のできる生物が生まれました。すると酸素が増え、嫌気性菌は生きにくくなり、初期生物の大量絶滅が起きます。しかしそれと入れ替わって酸素を消費する好気性菌が生まれてきます。こうして6億年ほど前に現在の酸素濃度に近くなったと言われています。このようにして岩や気体や液体の固まりだった地球をフィジオスフィア(物理圏)と呼ぶとすると、そこにバイオスフィア(生命圏・生物圏)と呼ばれる膜ができていきます。

バイオスフィアは進化していき、いろんな生命を生み出しました。その一種が人間です。人間は智恵によってバイオスフィアの上に新たな、人間にしか作りようがないいろんなものを作って行きます。「家」「道」「電柱」「工場」など。それらをヌースフィアと名付けました。名付け親はピエール・テイヤール・ド・シャルダンというカトリック神父であり、古生物学者・地層学者でした。

テイヤール・ド・シャルダンはとても個性的で不思議な人でした。この時代に神父であり科学者でいることは非常な苦難だったのです。なぜならカトリックは進化論を認めなかったからです。古生物学者で地層学者であれば、進化論を基礎にいろんな説について考えます。そのような発言をするとカトリックが不適切だといさめます。凡庸な人物であればここで神父を辞めるか、科学者を辞めるかしたでしょう。しかしテイヤール・ド・シャルダンはふたつの立場を保持しながら、それぞれの思想を深めていきます。そして、身の回りに起きて来る逆境を、次々と好機へと転換していくのです。

ヨーロッパで彼の発言が問題となったとき、カトリックは根回しをして北京へと送ったようです。当時北京はヨーロッパから見れば辺境の地です。そんなところに行ってしまえば進化論のことをどんなに話してももう問題にされないだろうということです。ただし、カトリックがそのように意図的にしたという証拠は残っていません。前後関係から考えてきっとそうだろうという推測が一般的解釈になっています。そうして北京に送られてしまったテイヤール・ド・シャルダンは、その地で北京原人の発見に関わるようになり、科学者の間では世界的に知られるようになってしまいます。するとシトロエンがスポンサーとなり、車での中国大陸横断という、当時では夢のような冒険を果たすことになります。それが映像にもなり、広い層のひとたちに知られるようにもなりました。当然進化についての話を何度もする機会に恵まれます。そして出版の話しも何度も持ち上がるのですが、カトリックが許してくれませんでした。

結局、テイヤール・ド・シャルダンの著作は生前出版されることはありませんでした。彼の死後すぐに、彼の思想を大切に思った有志が集まり、テイヤール遺稿刊行委員会が結成され、そこが次々とテイヤール・ド・シャルダンの本を出版していきました。欧米諸国では当時、ベルクソンやアインシュタインと並び称されるほどの驚きをもってこの著作集は受け入れられました。

テイヤール・ド・シャルダンはあらゆる生命が様々な生命の連なり(バイオスフィア)のなかで進化していくように、当然人間も人間の連なり(ヌースフィア)のなかで進化するものと考えました。そしてそのヌースフィアの進化が極まったとき、キリストのようなひとたちが現れてくると明言、その進化の到達点をオメガポイントと呼びました。

カトリックはその思想を危険視しました。何しろその考えを受け入れると、猿が人間になり、人間がキリストのようになるというのです。当時の感覚ではとても受け入れがたいことでした。そのため、テイヤールの著作は出版を許されず、コレージュ・ド・フランスの教授になるよう依頼されたことも認めてもらえませんでした。普通であればカトリックを恨んでも当然でしょう。テイヤールは苦しみました。ことあるごとに出版許可の申請を出しましたが却下され、その度にカトリックの決断を受け入れ、逆らうことはありませんでした。

テイヤールの思想は友人知人に手紙で伝えられ、講演をあちこちで依頼され、静かに広がっていきます。多くの人にその思想は驚かれ、流布された結果、彼の死後、その著作は爆発的に受け入れられます。生前、テイヤールは苦難の淵に立たされる度に、どのような試練も神の思し召しであると考え、受け入れました。博物学者のテオドール・モノーはテイヤールのことをこういいました。

『キリスト教が真に実践されたきわめてまれな信者の一人である』

テイヤールの死後、カトリックで論争になったのは当然のことです。現在でもその思想を認めるか否かで考えが分かれるようです。しかし、カトリックのなかでも当時すでに認める人たちはいました。まだテイヤールが存命中の1950年、「極東の精神的寄与」という論文が、まずは《ユダヤ思想》誌にT・Cという頭文字でこっそりと発表され、それをイエズス会経営の上智大学「モヌメンタ・ニッポニカ」誌がグロータース神父の紹介文を付けて再掲載したのです。その縁があったためか、現在では上智大学理工学部および大学院理工学研究科に『テイヤール・ド・シャルダン奨学金』が存在します。

科学と神学はそもそも相容れないものでした。ところがその可能性をテイヤールは開いたのです。その論争はいまでも続いています。しかし、進化論が常識となった人々にとっては、テイヤールの考えはとても自然なことに思えるのではないでしょうか? すべての人間がキリストになれるとは思えないかもしれませんが、少なくとも多くの人が飢餓状態から解放され、自由に学び、国境を越えて人間関係を持つようになると、キリストの伝えていたことで大切なこと、つまり「隣人愛」「慈悲」や「信じる心」などが常識となり、世界的につながった文明が現れてくることを期待しても不思議ではありません。ダライ・ラマ法王はすべての宗教にはコンパッション(共感・同情)があり、この思いが世界的に広がることで人間は進化すると述べました。テイヤールが指摘したことではありませんが、宗教の枠をも超えてそのつながりが広がればと思いますし、そう期待する人は多いのではないでしょうか。

宇宙に存在する原子がつながり分子となり、それらが複製子となったときに遺伝子が生まれ、それによってもたらされた生命は魚類から爬虫類を経て哺乳類へと進化し、ついには人間が生まれます。人間もまた進化すると考え、進化の極まった人たちがキリストのような愛を携えていたとしたら、どんなに素晴らしいことでしょう。

テイヤールは、誰でも自分自身の中に神や宇宙の作用があり、完成された何者かへと進化していく存在であることを明言したのです。

テイヤール・ド・シャルダンはその主著『現象としての人間』でこのようなことも書いています。

生命の樹の樹液全体を一本の枝だけのために集め、他の枝の死の犠牲の上に立つ民族主義者の理想は誤っているし、自然の理にそむいている。太陽にむかって伸びあがるためには、まさに木の枝全体の成長が必要なのである。世界の出口、未来の扉、超=人間への入口、これらは、いく人かの特権者やあらゆる民族のなかから選ばれた唯一の民族だけに開かれているのではない。それらは万人の圧力に対して、すなわち、全人類が地球の精神的革新において一致団結し、完成されるような方向に対してのみ道をあけるのである。

『現象としての人間』

ティヤール・ド・シャルダン著

美田稔訳 みすず書房刊

テイヤールがヌースフィアについて考えていた時代、まだ複製子という考えも、ホロンや散逸構造という概念もありませんでした。なので、『現象としての人間』は当時の言葉でしか書かれていません。それを現代的な文脈で読み解くための入口のようなお話しをこれからします。

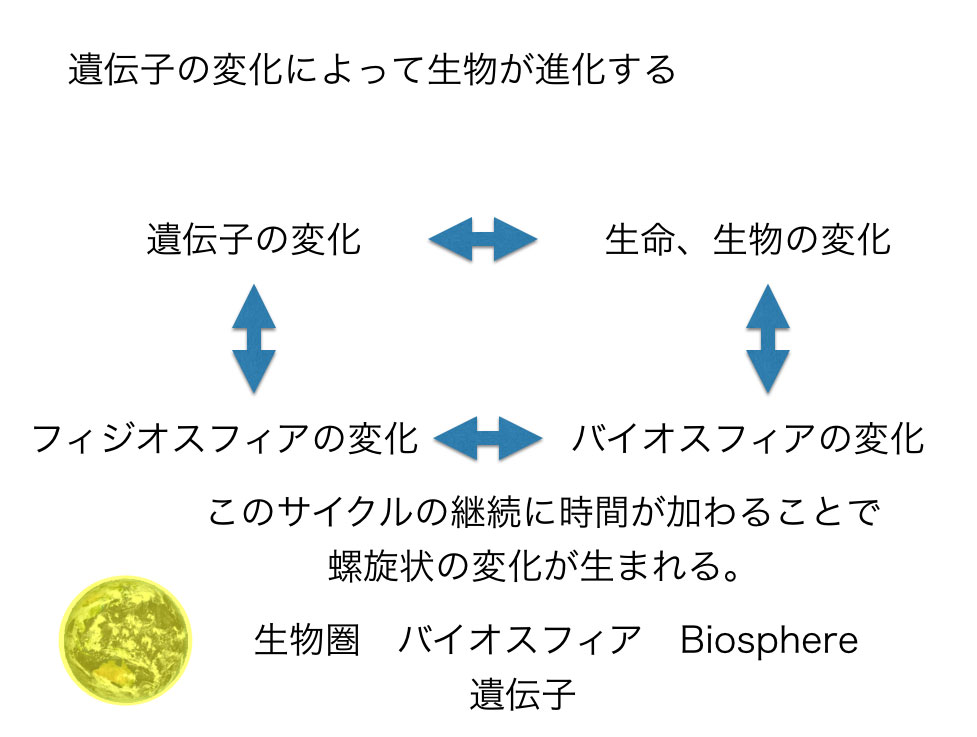

フィジオスフィア、バイオスフィア、ヌースフィアを区別し直します。どのように区別し直すかというと、複製子によって区別し直すのです。フィジオスフィアは原子や分子の固まりでした。それらを複製子と呼ぶのは少し無理があるので、フィジオスフィアの複製子は( )付きで(原子・分子)とさせていただきます。バイオスフィアの中心的複製子は遺伝子です。そして、ヌースフィアの中心的複製子は言語です。

バイオスフィアは遺伝子という複製子が豊かに変化・進化することで発達しました。同様にヌースフィアは言語が豊かに生まれることで発達していきます。もし言語という複製子がなかったら、人はヌースフィアを形成できなかったでしょう。

さらに、フィジオスフィア、バイオスフィア、ヌースフィアはホロンの関係になっています。ホロンという概念はかなりの説明が必要ですが、ここにいらした方はもうご存じだと思うので抜かせてもらいます。

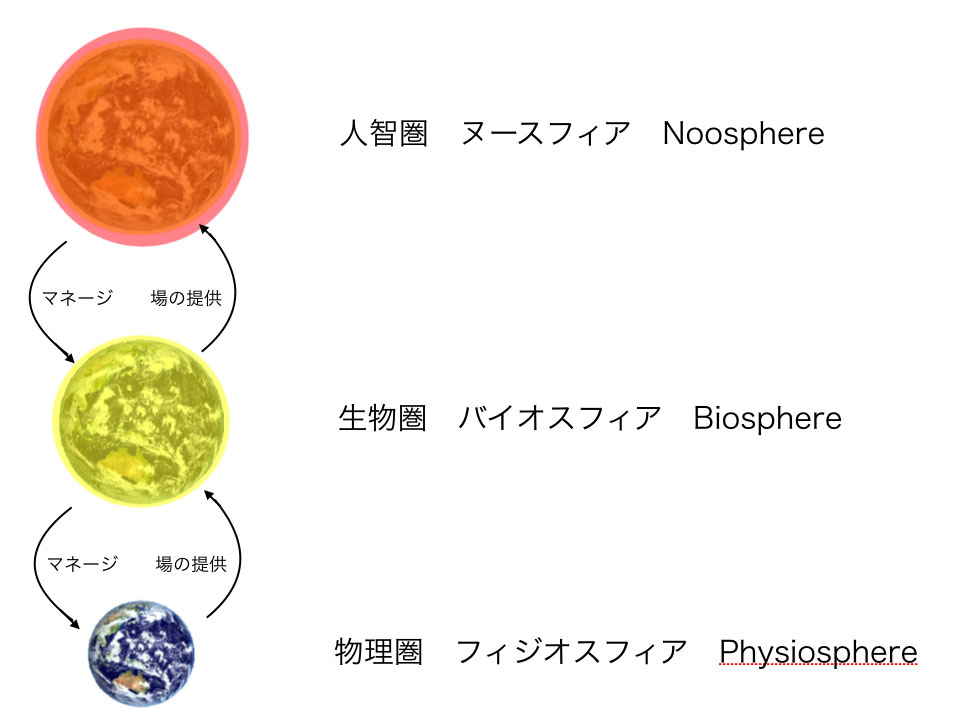

フィジオスフィアを場としてバイオスフィアが生まれて来ますが、バイオスフィアはフィジオスフィアに変化を与えます。それをここでは「マネージ」という言葉にさせていただきますが、一般的な「マネージ」とは少し違う概念であることをご容赦下さい。「影響を与える」「環境を調える」「ある状態を生み出す」というニュアンスも含むものです。

一例をあげれば、バイオスフィアは大気を発生することで地球を調え、外からやってくる隕石などが直接地表に衝突しにくい状態を生み出しました。そのようにしてフィジオスフィアをマネージしたのです。同様にフィジオスフィアでは不可能だった様々な価値をバイオスフィアはもたらします。たとえば、太陽からの放射線を緩和するようになったとか、地球全体をある温度内に保つようになったとか、大気の組成を一定にしたとか。そのことの積み重ねによってバイオスフィアはさらに安定していきます。

バイオスフィアは漸次的に変化することで様相を変えていきます。フィジオスフィアに現れたばかりのバイオスフィアは、フィジオスフィアの物質やエネルギーなどを直接取り込む生命であふれますが、バイオスフィアが進化することで次第に、フィジオスフィアからは独立しようとする傾向が現れてきます。その結果、バイオスフィア内での物質やエネルギー交換による生命が増えて来る。つまり生命同士で食い合いを始めるのです。その食い合いがさらに遺伝子を複雑精緻にしていきます。

ひとつ考えなければならないのは、遺伝子が変化すると細胞が変化し、細胞が変化すると生命が変化し、生命が変化するとバイオスフィアが変化し、フィジオスフィアも変化するということですが、同時に、フィジオスフィアが変化するとバイオスフィアが変化し、バイオスフィアが変化すると生命が変化し、生命が変化すると遺伝子が変化するということで、それらが一度に多元的に起こるということなのです。まるで響き合っているかのごとくです。その変化は多元的なためひとつの方向に括ることはできませんが、わかりやすくするためにそれを螺旋にたとえます。

バイオスフィアははじめフィジオスフィアにある物質やエネルギーを取り込んでいました。ところがしばらくすると食循環を作ります。AはBを食べ、BはCを食べ、CはDを食べ、そしてA、B、Cは死ぬとDに食べられるというような循環です。それらの循環ははじめのうちはフィジオスフィアの要素をどこかに含んでいましたけど、バイオスフィアの進化に伴い、次第にフィジオスフィアの関わる場面が少なくなっていき、バイオスフィアの要素同士で食のサイクルを作ろうとします。しかし完全に独立することはできませんし、場としての利用を手放す訳にもいきません。このようにして螺旋的な進化がおこなわれます。ある程度まで進化が極まると、次の複製子が生まれて来ます。それが人間の使う言語でした。

人間はバイオスフィアによって進化し、その結果言語をもたらします。言語によって生まれて来る価値観や存在がヌースフィアを作っていきます。

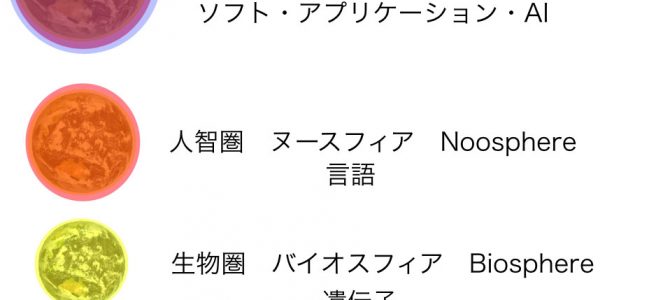

ヌースフィアもバイオスフィアと同様に、ヌースフィアの要素(言語・構築物)は、はじめバイオスフィア(の要素)を表現しようとします。やがて進化とともにバイオスフィアから独立しようとします。つまり、ヌースフィアの要素同士で表現の世界を作ろうとします。もっと平易な言葉で表現すれば、言葉は最初、バイオスフィアの要素である生命などを表現しようとします。しかし、言葉も進化し、バイオスフィアから離れ、バイオスフィアにはないもの、たとえば電磁気学の言葉、数学、建築用語などを生みだし、ついにはコンピューターのようなものまで作ります。しかし完璧にバイオスフィアから離れることはありません。ヌースフィアが極まることで次の複製子が生まれます。それがネット上を走り回るソフトウェアです。

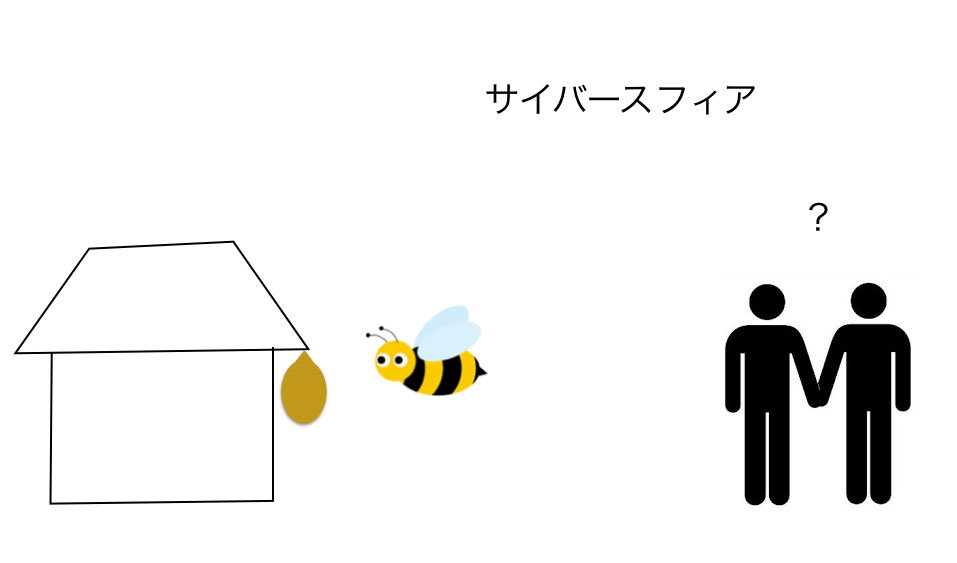

つまり、ヌースフィアから次のスフィア(圏)、サイバースフィアができあがりつつあるのです。この仮定を受け入れると、いったい何が見えてくるでしょう?

恐らくサイバースフィアも、ヌースフィアやフィジオスフィアと似た関係を作るでしょう。つまり、サイバースフィアの要素(ソフトウェアなど)は、はじめヌースフィアを表現しようとする。サイバースフィアの要素はやがてヌースフィアから独立しはじめる。サイバースフィアの要素だけで世界を作ろうとする。しかし完全にヌースフィアから独立はできない。場としてヌースフィアに依存する。進化が極まることで次の複製子が生まれる。

ここまで理解できると、いろんなことを想像しませんか?

ヌースフィアとサイバースフィアの関係を簡単に理解するため、それをバイオスフィアとヌースフィアの関係を例として考えてみます。

家の軒先にミツバチが巣を作ったとします。ミツバチはバイオスフィアの要素です。いっぽう家はヌースフィアの要素です。ミツバチはそこに人が住む家があるということ程度は理解するかもしれません。そしてそこが恐らく安全な場所で、雨が避けられるということもわかっているでしょう。しかし、家の中に電化製品があることや、それらが何の役に立つかなどまでは理解しないでしょう。ミツバチが恐らく理解するのは、自分たちの生活行動に似た部分だけでしょう。同様に、ヌースフィアの要素である人間が、広大なネット空間で何が起きているのか、きっと自分に関わりのあることは理解できるでしょうけど、それ以外の活動はすでに完全には理解できない状態です。

端的に言うと、スフィアが高次化するとスフィア内の区別が増え、機能が増える。さらに自分が所属するスフィア以外の区別や機能はほとんど正確には認知できない。下位のスフィア、つまりヌースフィアにとってはバイオスフィアの区別や機能も認知するのは難しい。まして上位のスフィアであるサイバースフィアについてはまったく理解不能なまでに進化するでしょう。

いままでの話は、正しいか間違っているかを考えてもあまり意味はありません。なぜなら、いまの世界に対してある見方を提示しただけだからです。このような見方で世界を見ると何に気づくことができるか?が大事なのです。

複製子は、それを包む適切な環境がないと意味をなしません。たとえば、細胞がないと遺伝子は存続できないし、人間社会があり、そこに人間がいないと言語は成立しないのです。ソフトウェアはコンピュータやネットワークがないと使えません。

サイバースフィアは圧倒的なデータ量による判断でヌースフィアをマネージし始めるでしょう。それを正しく理解する人はいなくなつていきます。サイバースフィアの理解も、下位のヌースフィアを正しく理解(共感)するかどうかは疑問です。

結果として、サイバースフィアの判断はただ受け入れることしかできなくなるでしょう。しかし、多くの人は、サイバースフィアの判断を受け入れているということすら気づかないかもしれません。ミツバチがヌースフィアを理解しないように。

サイバースフィアが充分に成熟したら、そのときヌースフィアの要素である人間は、サイバースフィアにマネージされることで案外幸せになるかもしれません。しかし、その前段階があります。ソフトウェアの発達やAIがまだ不完全で、人の指示によって作動する間、サイバースフィアはただ、ヌースフィアから何かを吸い上げるだけになるのではないかと思うのです。ここが一番の心配の種です。

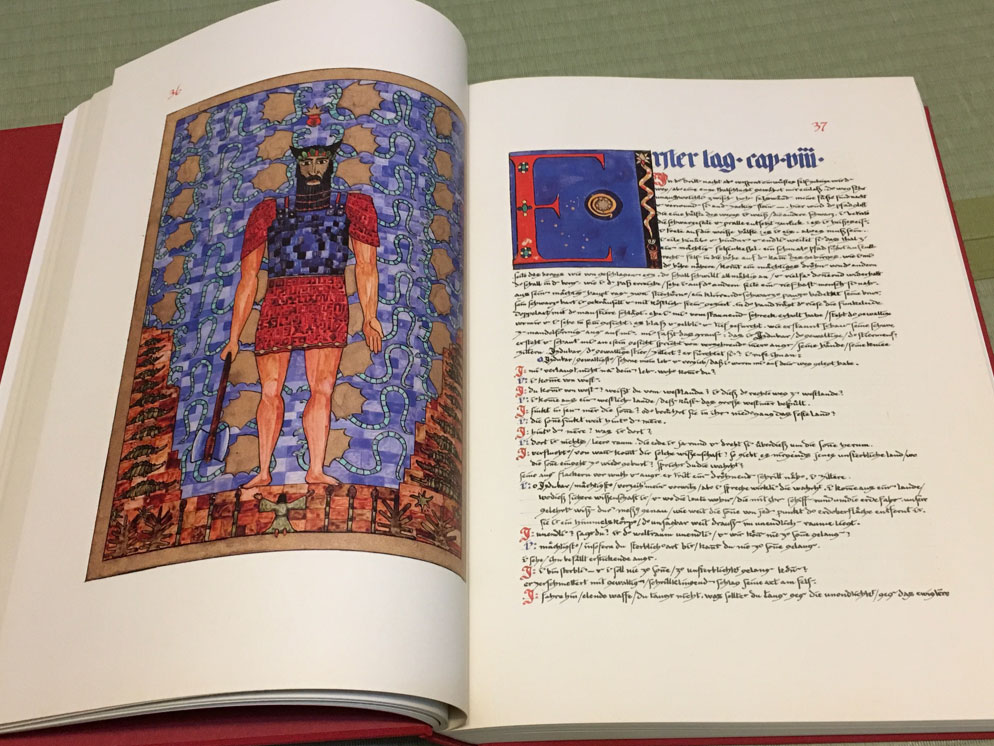

ここで別の話をしましょう。テイヤール・ド・シャルダンが唱えたオメガポイントについてです。オメガポイントではキリスト者が現れるということでしたが、その意味がいまひとつよく理解できないでいました。その理解をもしかしたら促してくれるかもしれない文章に出会いました。それをC・G・ユングの『赤の書』の中で見つけました。

ユングは第一次大戦を前に精神状態が不安定になり、黒い表紙のノートに夢やヴィジョンを書き連ねて行きました。これをユングは黒の書と呼びました。当初、ユングはなぜそれを書いているのか、理由がわかりませんでした。しかし、第一次世界大戦の開戦により、心の不安定さはその予告であったことを知るのです。

1914年から16年をかけ、黒の書を清書しました。中世の写本を彷彿とさせる装飾を施して。この清書は赤い表紙の大きな革装のノートに書かれたため『赤の書』と呼ばれます。ユングの死後、銀行の金庫に保管され、内容を知ることはできませんでしたが、2009年、遺族が許可を出し、各国で出版されていきました。

この本は二部構成になっていて、その一部の最後にこんなことが書かれています。

あなたはこの時代の精神に仕え、深みの精神を免れることができると思っている。けれども深みはもはやこれ以上ためらわずに、あなたをキリストの密儀に無理やり押し込めるであろう。人間が英雄によって救済されるのではなく、自らが一人のキリストとなることがこの密儀に属している。

『赤の書』より抜粋 C・G・ユング (著), 河合 俊雄 (監訳), ソヌ・シャムダサーニ (編集), 田中 康裕 (翻訳), 猪俣 剛 (翻訳), 高月 玲子 (翻訳) 創元社刊

ユングは『赤の書』を書き、その洞察によってたくさんの著作を発表します。しかし、それらの洞察が自分が書いた『赤の書』から来たものであることを明かさないでいました。当時の社会状況で『赤の書』を発表するのははばかられると感じたからです。その本の封印がほんの10年前に解かれました。単なる偶然かもしれません。上の文章は世界大戦に多くの人々が巻き込まれていく様を表現しているともちろん読むことができます。そして、現在この時代でこの文章を読むとき、あなたはどんな意味を読み取るでしょうか?

そしてもうひとつキリストになることに近いかもしれないと思う文章があります。

人間の没落に歯止めをかけるには、どうすべきかという問題であります。

政治家や経済人など現代の指導者的立場にある人が、人類未曾有のこの危機を救ってくれるでしょうか。答えは残念ながら否であります。彼らがこんにち担っている役割を突然変えることは、かえって社会を混乱させるだけのことでしょう。

では、学者、教育者、医師、その他文化人が私達の生命を守る役割を果たしてくれるでありましょうか。学問や職業を極度に専門化し、私達を当たり前の生活から遠ざけた彼らも、残念ながら私達を育ててはくれないでありましょう。

それならば、宗教家は私達を救ってくれるでしょうか。しかし、これほど大きな問題に直面した宗教者は、いまだかつてなかったのです。すなわち、宗教は私達を救う原理を内包しているはずですが、では世界的な規模に拡がっている危機をどのようにして救うかという具体策の点では、まだ私達と同じ入り口で模索しているのが実状でありましょう。

すなわち、私達は今まで、私達の指導者として仰いできた人々を、もはや頼りにはできないということに気づいたのです。

つまり、私達は、科学だとか文化だとか言って、表層の感覚や知的営みばかりをあてにしてきたのです。既成の文化が人間にとってまったく無意味だったというわけではありません。しかし生命の深い根を見つめた観点に立てば、そうした知的営みは、人間に秘められた能力のごとく一部分に過ぎなかったのではないかということであります。人間は、もっと大きな智慧に支えられているのではないでしょうか。

私達は地球誕生以来の進化の産物です。私達の生命の中には、地球と同じ歴史を圧縮して宿しています。すなわち、実際的な年齢とは別に、私達は三十数億年という年齢を持っていることになります。たかだか数千年の文化を誇ったりしてみても、私達の生命に宿る歴史から眺めれば、部分に過ぎないわけです。

私達誰もが、現在の文化から得た智慧以上の、魚であったりサルであったり、あるいは宇宙そのものであったときの智慧を、潜在的に持っていると考えられます。

これまで、この深い智慧に到達した人々は、特殊な境遇に出会った、ごく一部の人々でありました。ところが、このまったく行き詰まった現代になって、自らあてにしてきた人知の舟をおり、いのちの再生へと進路を取り始めた人々が、洋の東西を問わず、増えはじめています。

これを自覚の人々と呼びましょう。

彼らはとりたてて指導者的立場にある人でなく、大地に根を下ろした実践をもった人々です。彼らは百姓であったり、庭師であったり、家庭の主婦であったり、市井の医師であったり、あるいは宗教者であったりします。

彼らは、生命に根ざした生き方をいち早くした人々といえます。次の時代を担う人達です。にもかかわらず、彼らは、そのことをはっきり意識する必要のない世界に住んでいます。ですから、彼らはお互いに連絡を取り合うこともなく、自己との対話の中で、内面から聞こえてくる声を頼りに生活しています。

彼らとは、それはあなたなのです。

深い智慧の井戸を掘りつつある、あなたなのです。生命に根ざした生き方をしている、あなたを含めたその人達は、社会の表面に露われていませんが、しかし一本の地下水脈でつながっています。この地下水脈はやがて地表に湧き出し、人類の生命の根源の水となり、人々を潤し、旧い人々が想像するような激しい変化ではなく、もっと静かに、しかし確実に、この世の変革をとげるに違いありません。

自覚の時代は始まっています。

これは1983年に書かれた地湧社という出版社の設立趣意書の一部です。自覚の人はこの時代に生まれて来るキリスト者に僕には思えます。

社会のなかで、立場を自覚し、歴史を自覚し、生命を自覚し、他人を感じる人。

立場が異なれば「正しいこと」は変わります。立場をどこに置くかで「正しいこと」は「正しくないこと」と共存するのかもしれません。

さてあなたはどんな自覚を持つのですか?

講話はここまででした。このあと参加者と一緒に語り合いました。

この話はここで終わりではありません。さらなる考察が続きます。時間が一時間だったので、途中もかなり端折りました。この続きを2018年10月10日にお話します。詳細はこちらに。